Les secrets de fabrication d’un cadran guilloché

Un motif qui respire : l’âme du cadran guilloché

Il y a des surfaces qui se contentent de refléter la lumière, et d’autres qui la sculptent. Le cadran guilloché appartient à la seconde famille : il capte l’éclat, le dompte, le met en scène en micro-reliefs qui changent au gré du poignet. Derrière cette vibration presque hypnotique se cache un artisanat rare, fait de gestes sûrs et de patience, hérité du XVIIIe siècle. Popularisé par Abraham-Louis Breguet pour atténuer les reflets et clarifier la lecture, le guillochage, cette technique de décoration horlogère, est devenu une culture à part entière de l’horlogerie : un langage discret, codé, que les initiés reconnaissent au premier coup d’œil.

De la main au métal : un art mécanique

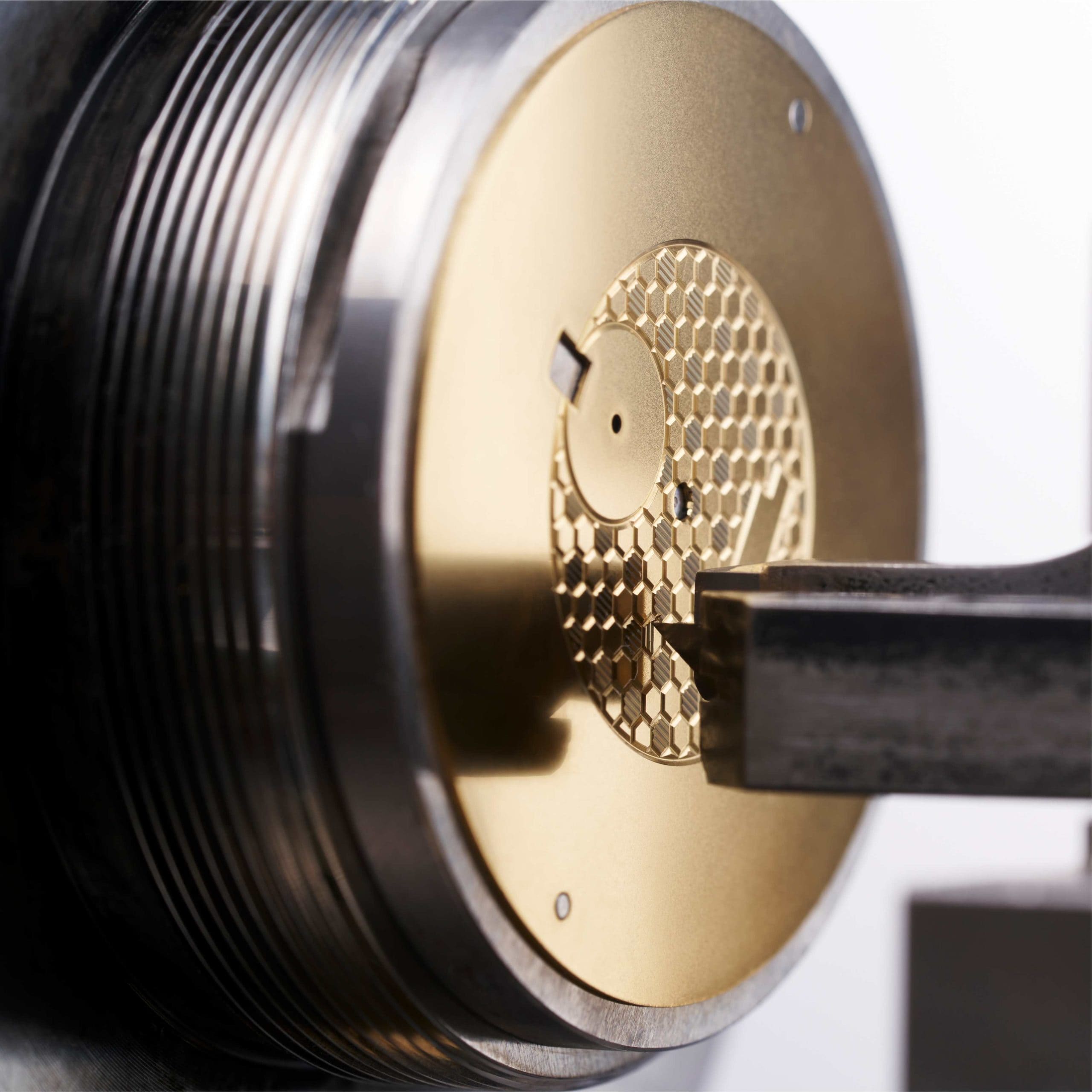

Le guillochage, c’est la rencontre d’une machine et d’une main. La machine s’appelle le tour à guillocher — ou tour à rosettes — et elle n’a quasiment pas changé depuis deux siècles. La main, celle du guillocheur, guide un burin qui mord le métal et trace des sillons réguliers. Entre la pression du geste, la géométrie des cames et le choix de l’outil, naît une musique : un léger crissement, un rythme, une pulsation que l’on devine ensuite dans la profondeur du motif.

Tour à rosettes et tour à guillocher linéaire

Il existe deux grandes familles d’outils. Le tour à rosettes décrit des motifs circulaires ou radiaux : soleils, vagues concentriques, médaillons. Le tour linéaire, lui, génère des lignes droites parfaitement parallèles, carrelages et croisillons. Dans les deux cas, un ensemble de cames — les fameuses rosettes — dicte la géométrie du motif, tandis que l’artisan ajuste l’amplitude, le pas et la profondeur. Ni tout à fait mécanique, ni totalement manuel : un équilibre subtil où l’œil, l’oreille et la main règlent les imperfections du monde réel.

Du disque brut au cadran vivant : les étapes clés

Un cadran guilloché commence souvent comme un simple disque de laiton ou d’argent. Il est découpé, percé pour les axes et les appliques, puis préparé par polissage. Vient ensuite le guillochage, réalisé pièce par pièce, zone par zone, avec parfois la délicatesse d’un scalpel.

La chorégraphie du guillocheur

- Préparation du blanc : planéité parfaite, repères, masquages selon les zones à travailler.

- Mise au point : choix de la rosette, du burin, tests sur chutes pour valider la profondeur et le rythme.

- Guillochage : le métal est coupé, non estampé. Chaque sillon crée une arête qui capte la lumière et une gorge qui l’éteint.

- Nettoyage et adoucissage : on élimine les bavures, on satinise sans émousser les arêtes.

- Finitions : argenture traditionnelle, laquage, vernis, ou combinaison avec émail translucide (flinqué) pour révéler la trame.

- Décors annexes : tampographie des index, pose d’appliques, chanfreins et perlage au revers si nécessaire.

Le temps passé varie selon la complexité. Un simple “Clous de Paris” peut demander plusieurs heures de réglage et d’exécution; un cadran multi-motifs, plusieurs jours avec des changements d’outil et de cam.

Le vocabulaire des motifs

Chaque motif raconte quelque chose du style de la montre. Les Clous de Paris — ce damier de petites pyramides — instaurent une rigueur architecturale. Le grain d’orge (barleycorn) évoque une élégance classique, légèrement ondoyante. Les vagues, rayons de soleil et paniers apportent du mouvement, tandis que les croisillons très fins livrent une lecture apaisée et une texture presque textile. On croise aussi des interprétations contemporaines : spirales décentrées, guillochages “brisés”, ou encore la “Tapisserie” obtenue par pantographe, cousine industrielle de l’art manuel qui conserve toutefois la magie du relief.

Artisanat versus imitation : comment s’y retrouver

À l’œil nu, un beau relief fait la différence. Mais l’horlogerie moderne sait aussi imiter : estampage, fraisage CNC, gravure laser, voire simples impressions qui simulent un motif. Ces approches ne sont pas illégitimes — elles démocratisent l’esthétique — mais elles ne recréent pas la vie d’un sillon coupé au burin.

Reconnaître un vrai guilloché

- Jeu de lumière : les reflets “coulent” le long des sillons; le cadran semble changer d’intensité selon l’angle.

- Arêtes nettes : au fort grossissement, les crêtes restent vives, pas adoucies comme après un emboutissage.

- Répétition imparfaite : la régularité est superbe, mais jamais mathématique; une infime signature humaine.

- Profondeur mesurée : le motif paraît sculpté, pas simplement dessiné en surface.

Certaines maisons revendiquent ce patrimoine — Breguet, F.P. Journe, Kari Voutilainen via sa manufacture de cadrans, ou encore quelques ateliers suisses et français qui perpétuent la tradition. À l’inverse, d’autres jouent la carte d’un rendu plus industriel, assumant une esthétique plus graphique qu’artisanale.

Pourquoi cela coûte (et pourquoi cela fascine)

Le guillochage manuel cumule les contraintes. Les tours sont anciens, rares, à entretenir. Le savoir-faire réclame des années : sentir la matière, ajuster la pression, corriger une vibration. L’outillage lui-même — burins affûtés, cames sélectionnées — est un petit monde à part. Chaque cadran implique des réglages longs; le moindre faux geste se paie d’une pièce rebutée. Ce coût invisible, ce temps qui ne se compresse pas, explique la valeur et la profondeur du résultat.

Surtout, un cadran guilloché survit aux modes. Sa modernité tient à son interaction avec la lumière. Qu’on l’anime d’un chemin de fer discret ou qu’on le marie à des appliques facettées, il reste d’une sobriété riche : la preuve qu’un détail minuscule peut transformer l’expérience du poignet.

Finitions et mariages modernes

Le guillochage ne vit pas seul. Il se prête à de superbes alliances. L’émail flinqué — cette couche translucide posée sur un décor guilloché — offre une profondeur aquatique, presque joaillière. L’argenture traditionnelle donne un grain velouté et patrimonial. Les laques colorées habillent des motifs plus contemporains; des teintes pétrole, bordeaux, vert forêt révèlent autrement la sculpture.

On voit aussi émerger des contrastes de textures : centre en “Clous de Paris” entouré d’un anneau soleillé, ou médaillon guilloché cerclé d’un azurage concentrique. La tendance est au dosage, à l’équilibre entre effet visuel et lisibilité — rappelant l’intention originelle du guillochage : servir la lecture, tout en célébrant le geste.

Un patrimoine vivant

Parler de guillochage, c’est raconter l’horlogerie par son versant le plus humain. C’est un artisan qui, devant une machine vénérable, réinvente chaque jour le même motif sans jamais le répéter tout à fait. C’est une école du temps long, une esthétique qui n’a pas besoin de forcer le trait pour exister. Sur un cadran, ces sillons minuscules tissent un lien discret entre passé et présent. Et lorsque la lumière accroche le motif, il ne s’agit plus seulement d’un décor : c’est la respiration de la montre, sa signature silencieuse.