Cette complication horlogère fascine encore les collectionneurs

Le tourbillon, ce théâtre miniature qui ne vieillit pas

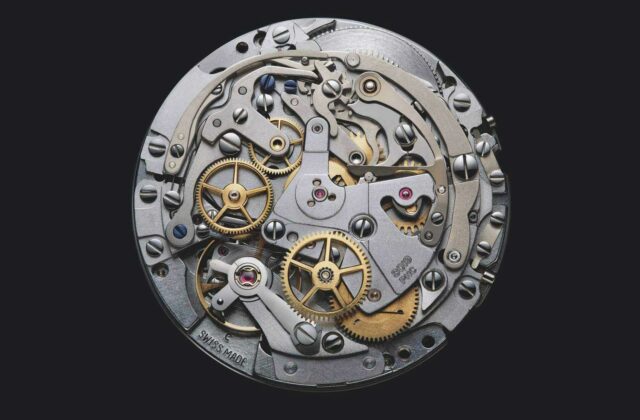

Il suffit d’un regard pour comprendre: une cage qui tourne, un balancier qui pulse, des reflets d’acier poli miroir. Voilà une complication qui hypnotise du premier clignement. Le tourbillon appartient à cette famille d’idées folles qui, en horlogerie, ont franchi la ligne ténue entre utilité et pure culture. Deux siècles après sa naissance, il demeure l’un des marqueurs ultimes du savoir-faire, le fétiche qui raconte l’histoire, la science et le style d’une maison.

Une invention contre la gravité

Breveté en 1801 par Abraham-Louis Breguet, le tourbillon naît d’un problème très concret: la gravité perturbe l’organe régulateur des montres de poche, souvent portées verticalement. En faisant tourner le balancier-spiral et l’échappement dans une cage (le plus souvent en une minute), Breguet espère moyenner les erreurs de marche et gagner en régularité. A l’époque, l’observatoire est tribunal et la précision, un sport de compétition. La complication s’impose comme un outil de chronométrie autant que comme une signature d’ingénieur.

Du laboratoire à la légende

Le XXe siècle bouscule la donne: la montre passe au poignet, change de positions en permanence et fait, paradoxalement, moins appel au tourbillon pour des raisons strictement chronométriques. Mais l’idée ne disparaît pas. En 1920, à Glashütte, Alfred Helwig imagine le tourbillon “volant”, débarrassé de son pont supérieur, comme suspendu dans le vide — un geste d’architecture autant que d’horlogerie. Puis, en 1986, Audemars Piguet initie la première production en série d’un tourbillon-bracelet ultra-plat, marquant la renaissance moderne de la complication. Dès lors, l’histoire s’accélère: Jaeger-LeCoultre jouera les équilibristes avec son Gyrotourbillon multi-axes, Greubel Forsey réinventera la géométrie avec ses tourbillons inclinés, et l’ensemble de la haute horlogerie y verra un territoire d’expression.

- 1801: Breguet dépose le brevet du tourbillon.

- 1920: Alfred Helwig crée le tourbillon “volant”.

- 1986: retour au poignet, avec un tourbillon ultra-plat produit en série.

- Années 2000: explosion créative, multi-axes, cages inclinées, matériaux modernes.

Pourquoi les collectionneurs en raffolent

Si la complication fascine encore, c’est d’abord parce qu’elle met la mécanique à nu. Le tourbillon n’est pas caché; il s’exhibe à six heures, à midi, parfois en plein centre. Il est le “ballet” de la montre, le moment où les savoir-faire s’éclairent: anglages à la main, poli noir sur les bras de cage, formes galbées, vis bleuies. Les droites deviennent gouaches, les courbes semblent vivantes. L’objet raconte une histoire de mains, de gestes répétés, de patience. Et c’est là que la culture reprend le pas sur la pure fonction: le tourbillon est une scène où la maison exprime sa grammaire esthétique et sa maîtrise du temps long.

- Théâtre mécanique: une complication visible, narrative, presque cinématographique.

- Signature de maison: chaque architecture de cage raconte un style.

- Haute finition: l’examen au compte-fils devient un rituel d’initié.

- Rareté maîtrisée: du fait main, du temps passé, de l’exigence.

Mythe versus réalité chronométrique

La vérité des pupitres d’observatoire n’est pas exactement celle du poignet. En mouvement, en multiposition et parfois équipé de matériaux modernes (spiral en silicium, balancier à inertie variable), un calibre sans tourbillon peut rivaliser — voire surpasser — un tourbillon mal réglé. Mais le mythe ne tient pas qu’à la seconde gagnée: il tient à la constance dans certaines positions, à la difficulté de la mise au point, à la beauté intrinsèque de la solution. Les concours modernes l’ont montré: des tourbillons conçus pour la performance restent redoutables. Le reste relève de l’alchimie entre horlogerie et émotion.

Variations : quand le tourbillon réinvente sa danse

Le vocabulaire s’est enrichi. Volant, double ou triple axes, incliné à 30°, monté sur remontoir d’égalité, couplé à une fusée-chaîne, miniaturisé pour des boîtiers extra-plats: la complication a exploré toutes les voies. Certaines priorisent l’expressivité (la cage sphérique multi-axes, hypnotique), d’autres la performance (inclinaison calculée pour optimiser la moyenne en positions). Entre les lignes, l’histoire continue: on sent l’esprit d’atelier, la recherche du juste compromis entre spectacle et substance.

Comment choisir un tourbillon aujourd’hui

- Architecture de la cage: symétries, légèreté, inertie maîtrisée (titane, alliages).

- Finitions réelles: anglages nets, arêtes vives, poli noir, perlage et côtes cohérents.

- Fonctionnalités utiles: stop-seconde sur le tourbillon, seconde sur la cage, réserve de marche lisible.

- Régulation: spiral qualité (overcoil, matériaux stables), balancier à masselottes.

- Fréquence et autonomie: équilibre entre précision et endurance.

- Service et pérennité: savoir-faire maison, accès aux pièces, garantie claire.

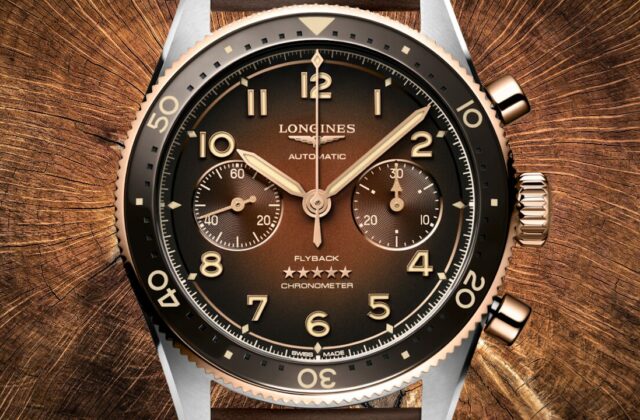

- Langage de design: le cadran et la cage doivent dialoguer, pas s’ignorer.

Un bon tourbillon se reconnaît à la cohérence: beauté du geste, rigueur de la construction, justesse de la narration. Il n’a pas besoin d’en faire trop; il doit faire juste, et bien.

Quelques jalons à connaître

- Le tourbillon de poche historique: racines de la complication, esthétique de l’observatoire.

- Le premier tourbillon-bracelet produit en série des années 1980: la preuve que l’idée peut vivre au poignet.

- Le “volant”: une suspension qui allège visuellement la mécanique.

- Le multi-axes et l’incliné: l’exploration tridimensionnelle, entre art cinétique et recherche de régularité.

- Le tourbillon à stop-seconde: la précision au service de la mise à l’heure, signe d’une pensée contemporaine.

Au-delà de la complication, une culture

Dans un monde saturé d’écrans, le tourbillon rappelle que la beauté peut être mécanique, que le temps a du relief. Il n’est pas seulement une complication: c’est un chapitre vivant de l’histoire horlogère, un langage partagé par les ateliers et les collectionneurs, un rituel qui se transmet. Le voir tourner, c’est accepter que le superflu puisse reforger l’essentiel: la relation intime que nous entretenons avec l’objet, la main et le temps.

Et c’est peut-être là le secret de sa fascination. Le tourbillon n’a plus à prouver son utilité; il prouve autre chose, de plus rare: que l’ingénierie peut être poésie, et que l’héritage, quand il est bien porté, ne pèse jamais. Il élève.