Comment les montres quartz ont failli tuer l’horlogerie suisse

Le jour où la précision est devenue une arme

Il y a des révolutions qui arrivent en fanfare, et d’autres qui s’installent comme une évidence, sans bruit, jusqu’au moment où elles renversent la table. À la fin des années 1960, une innovation venue du Japon et mûrie dans les laboratoires du monde entier va faire vaciller l’édifice le plus prestigieux de l’industrie européenne : la montre à quartz. Plus précise, plus simple à produire, plus robuste et nettement moins chère, elle s’attaque au cœur même de la proposition de valeur suisse : la maîtrise mécanique, patiemment perfectionnée depuis des siècles.

Ce choc technologique, qu’on appelle aujourd’hui la « crise du quartz », a failli signer la disparition d’un savoir-faire. Et pourtant, il a aussi provoqué l’une des plus belles renaissances industrielles et culturelles du XXe siècle horloger : celle d’une Suisse qui apprend à survivre, puis à triompher, en redéfinissant ce qu’est une montre de qualité.

Avant le séisme : l’âge d’or de la mécanique suisse

Au milieu du XXe siècle, la Suisse est la référence mondiale. Les manufactures et établisseurs irriguent la planète en montres mécaniques, du chronomètre de marine aux garde-temps de poignet élégants. La précision progresse, les mouvements s’affinent, la réputation se consolide. Posséder une montre suisse, c’est appartenir à une certaine idée du sérieux et du style : une miniaturisation du génie, à porter chaque jour.

Cette domination repose sur un écosystème : des compétences artisanales, une chaîne d’approvisionnement locale, des écoles, une culture de la complication et de la finition. Mais elle repose aussi, rétrospectivement, sur une vulnérabilité : une industrie structurée autour d’un produit coûteux à assembler, dont la valeur s’exprime par l’effort humain et l’ajustage. Or le quartz, lui, s’accommode très bien d’une logique d’électronique grand public.

Le quartz : une révolution silencieuse, puis un raz-de-marée

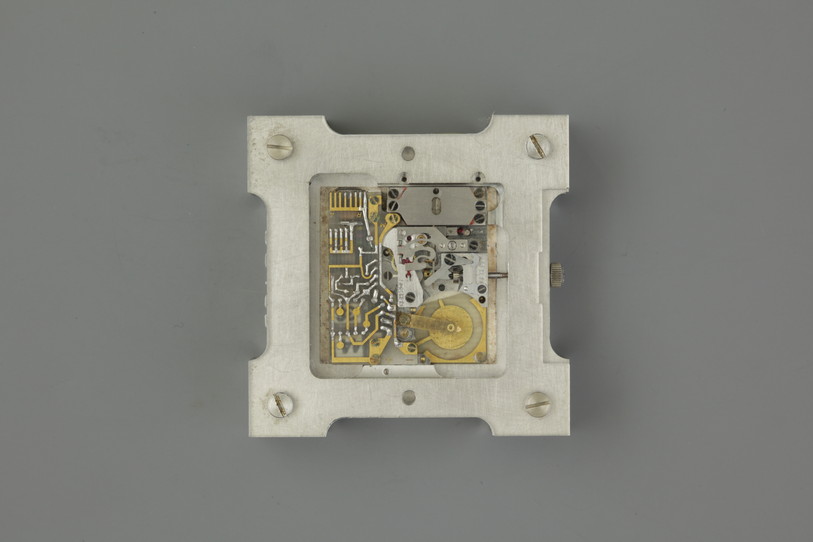

Techniquement, le principe est limpide : un cristal de quartz, soumis à un courant, vibre à une fréquence stable. On compte ces oscillations, on les convertit en impulsions, et l’on obtient une précision qui ridiculise la majorité des montres mécaniques de l’époque. Là où une montre mécanique peut dériver de plusieurs secondes par jour, une montre quartz tombe dans l’ordre de la seconde … par mois.

La date symbolique est souvent fixée à 1969, lorsque Seiko lance l’Astron 35SQ, première montre quartz commercialisée. Son prix est élevé, mais le message est clair : le futur a un circuit imprimé. Très vite, les coûts baissent, la production s’industrialise, et l’objet devient un produit moderne, désirable, rationnel, parfois même futuriste dans son design.

Pourquoi le quartz était (presque) imbattable

- Précision supérieure : plus fiable au quotidien, moins sensible aux positions et aux chocs.

- Production industrialisable : moins de réglages manuels, moins de main-d’œuvre hautement qualifiée.

- Coût en chute rapide : l’électronique suit une courbe d’apprentissage brutale, comme toutes les technologies.

- Usage simplifié : pas de remontage, entretien réduit.

Face à un tel cocktail, la mécanique paraît soudain ancienne. Pas noble : ancienne. Et dans une décennie obsédée par l’idée de progrès, c’est un danger existentiel.

La Suisse prise de vitesse : quand le prestige ne suffit plus

L’ironie, c’est que la Suisse n’a pas ignoré le quartz. Le Centre électronique horloger (CEH) à Neuchâtel travaille dès les années 1960 sur des prototypes, et plusieurs maisons suisses participent aux premières avancées. Mais l’industrie helvétique est fragmentée, prudente, et profondément investie dans la mécanique. L’innovation existe, mais la bascule industrielle tarde.

Pendant ce temps, les acteurs japonais, puis américains et hongkongais, investissent massivement, standardisent, rationalisent. Le quartz devient une marchandise mondiale. Et quand une technologie devient une marchandise, elle écrase quiconque pense pouvoir la vendre au prix du prestige.

Les conséquences : une hémorragie industrielle

Dans les années 1970 et au début des années 1980, l’horlogerie suisse encaisse un choc social immense : fermetures, faillites, consolidation forcée. Les chiffres varient selon les sources et les périodes retenues, mais la tendance est incontestable : la Suisse perd une part considérable de ses emplois horlogers et de ses volumes exportés. Le monde ne cesse pas de porter des montres, il cesse d’acheter les montres suisses, ou n’en achète plus qu’une minorité.

Le malentendu culturel : une montre n’est pas qu’un instrument

Le quartz a gagné sur le terrain de l’efficacité. Or la montre suisse, elle, n’a jamais été seulement une réponse utilitaire. Elle a toujours porté un imaginaire : celui de l’objet transmis, réparé, entretenu, d’une mécanique qui bat comme un cœur. Mais cet imaginaire n’était pas suffisamment raconté, pas suffisamment revendiqué, au moment où l’électronique redéfinissait la notion même de modernité.

C’est là que la crise du quartz devient fascinante : elle oblige la Suisse à comprendre que sa valeur est culturelle autant que technique. Qu’un calibre n’est pas uniquement une solution de mesure du temps, mais une manière d’habiter le temps.

La riposte : consolidation, stratégie, et l’idée géniale de la Swatch

La renaissance passe par une transformation industrielle et stratégique. Face à la fragmentation, les regroupements s’accélèrent, les structures se rationalisent. Un nom émerge comme symbole de cette période : Nicolas G. Hayek, artisan d’une restructuration qui aboutira à une nouvelle puissance, plus cohérente, capable d’investir et de se défendre.

Mais la riposte la plus spectaculaire n’est pas une complication mécanique. C’est une montre quartz suisse … qui assume d’être un produit pop, accessible, design : la Swatch, lancée au début des années 1980. Boîtier en plastique, production automatisée, coût maîtrisé, style affirmé. La Swatch ne nie pas le quartz : elle le domestique, et le transforme en objet de désir.

Pourquoi la Swatch change tout

- Elle réconcilie la Suisse avec le quartz sans renier l’identité nationale.

- Elle sauve un tissu industriel en relançant volumes et marges sur un segment grand public.

- Elle réintroduit la montre comme accessoire culturel : une pièce qu’on collectionne, qu’on assortit, qu’on offre.

Le grand retour de la mécanique : l’émotion comme contre-offensive

À partir de la fin des années 1980 et surtout dans les années 1990, un phénomène inattendu s’installe : la mécanique redevient désirable. Non parce qu’elle est plus précise (elle ne l’est pas) mais parce qu’elle est plus expressive. Finissage, complications, histoire des marques, gestes d’atelier : l’horlogerie suisse reprend la main en changeant de terrain de jeu. Le quartz a gagné la bataille de la performance, la Suisse va gagner celle du sens.

C’est aussi le moment où l’on redécouvre le luxe comme narration. Une montre n’est plus un simple objet pratique, c’est un langage : celui de l’élégance, du patrimoine, d’une certaine permanence au milieu de l’obsolescence électronique.

Deux mondes, deux promesses

- Le quartz : précision, simplicité, accessibilité, pragmatisme.

- La mécanique : émotion, artisanat, tradition, désir de durée.

Le paradoxe est splendide : sans le quartz, la mécanique n’aurait peut-être jamais été reconnue pour ce qu’elle est vraiment, non pas la meilleure solution pour donner l’heure, mais l’une des plus belles façons de la célébrer.

Ce que la crise du quartz nous dit encore aujourd’hui

À l’heure des smartphones et des montres connectées, l’histoire se répète, sous une autre forme. Le temps est partout, gratuit, synchronisé. Et pourtant, les montres mécaniques continuent de séduire, précisément parce qu’elles proposent autre chose : une présence, un rituel, une matière. La crise du quartz a failli tuer l’horlogerie suisse, mais elle l’a aussi forcée à comprendre sa singularité profonde.

En définitive, le quartz n’a pas « détruit » la Suisse ; il l’a obligée à grandir. À distinguer l’utile du désirable, le produit de l’objet, la performance de l’âme. Et c’est peut-être la leçon la plus contemporaine : dans un monde où la technologie gagne vite, ce qui dure, souvent, c’est ce qui raconte.